DORPとして、浜松を中心に活躍するクリエイターを紹介し、つなぎ、地元で活躍できる環境をつくるべく活動しています。

ここ2年ほど、「DORP INSPIRATION」(2014年、2016年)やフリーペーパー『.SOURCE』、クリエイターズ年鑑『浜松デザインパートナーズ2016』のような目立ったことはしていませんが、1年ほど前には、静岡県産品シンボルマークとガイドラインブックを静岡文化芸術大学の学生と県職員、地元デザイナーと一緒に、ワークショップ形式で制作。

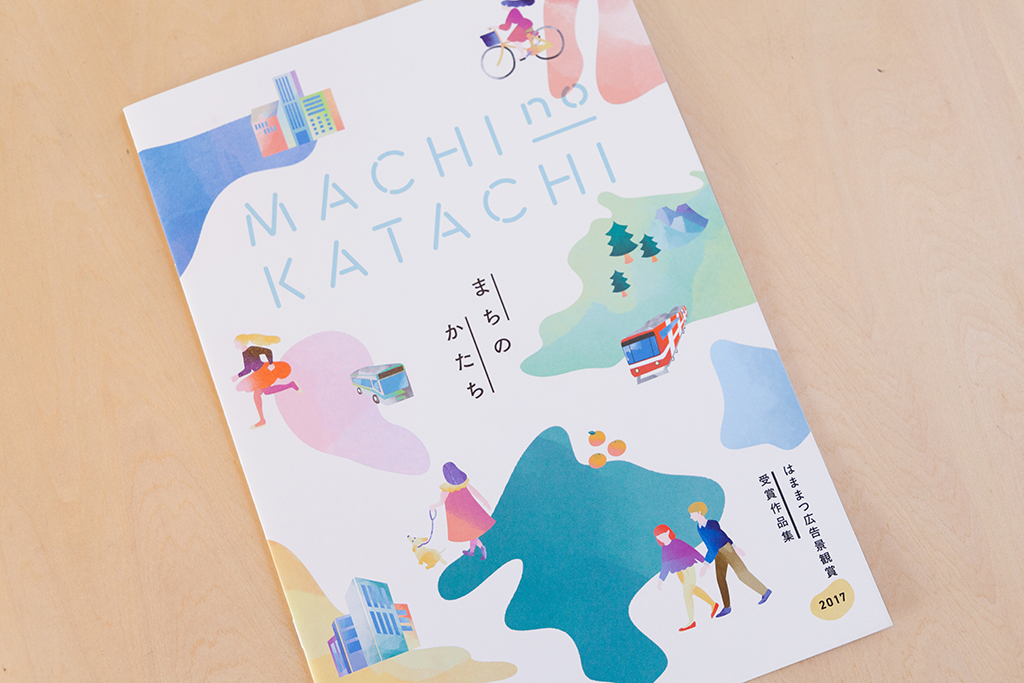

先日も、浜松市の依頼で『はままつ広告景観賞 受賞作品集2017』を制作させてもらいました。

見た目ではなく、何を伝えるためのデザインか

まずは浜松市(広告景観賞の実行委員会)との打合せで、課題や要望などを整理。

●状況

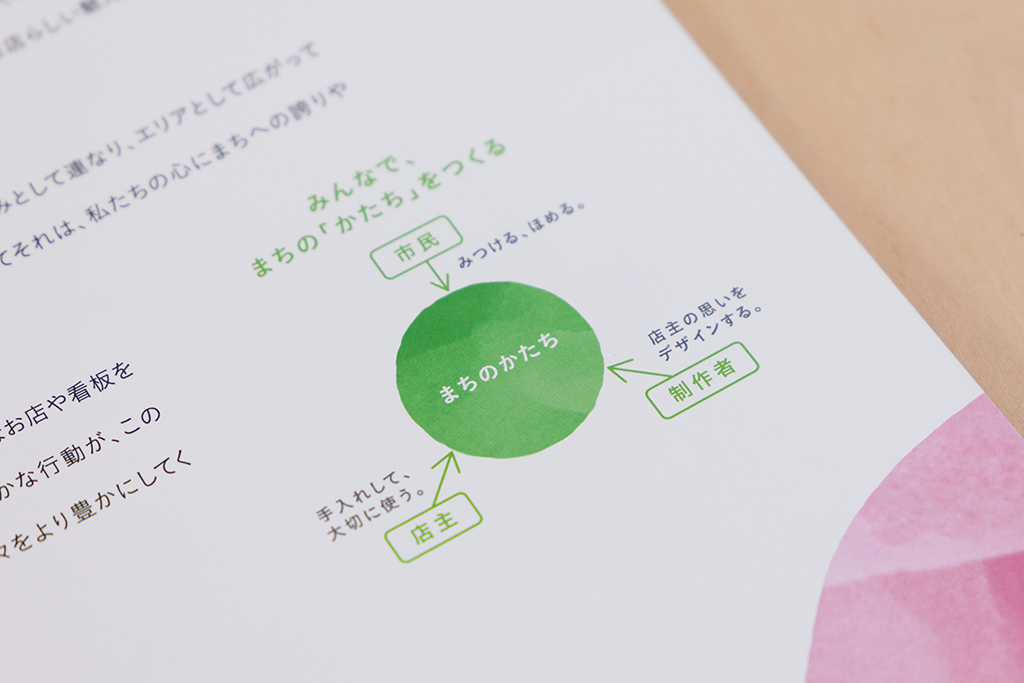

はままつ広告景観賞は、「みつけて、ほめて、美しいまちに」をコンセプトに、まちなみをステキに彩る市内の看板や店舗等を表彰する事業です。(略)できる限り多様な方々に参加していただき、みんなで美しいまちをつくることを目指しています。

(浜松市ホームページより http://www.hamakeikan-award.com/)

と、素敵な内容にも関わらず、その思いが市民に伝わっていない。さらに、これまでの作品集が報告書的なせいか、あまり市民に行き渡っていない。

そんなこともあって、例年よりも親しみをもった報告書にしたい。特に、まちづくりに関心の高い、30歳前後の女性が手にとってもらえるような冊子にしたい、という要望がありました。

●DORPからの提案

1)報告書、というタイトルを変える

手にとってもらえる仕掛けとして、『まちのかたち』というタイトルを大きく掲げています。

これは打合せの中で出たキーワードで、広告景観賞をきっかけに、浜松市のまちの形を考えていこう、という広告景観賞の意図が伝わるよねと採用。

2)読む冊子から、見る冊子に

昨年までは、写真1点と講評が均等にレイアウトされ、どちらかといえば「読む冊子」になっていました。

ページ数が増えたこともあり、まずは写真を大きくし、掲載点数も5点ほどに増加。写真が映えるよう白場を生かし、ゆったりとしたレイアウトに。選定理由や講評、市長の言葉などは後半に移動。前半は見て楽しめる、そこで興味を持ってもらい、後半のページでしっかり理解できる流れにしています。

3)店舗の撮影

これまで応募時の写真や、選考時に記録として撮影した写真を使っていましたが、大きく使っても見栄えがするように、評価ポイントと写真がちゃんと連動するように、必要なものは再度撮影を行いました。さらに、外観だけでなくお店の内観、受賞コメントに添えるスタッフの写真も撮影しています。

4)広告景観賞の意図を伝えるテキスト

広告景観賞がどのような意図の元につくられ、何を目指しているのか。

その思いを伝えるコピーを作成し、導入文としています。

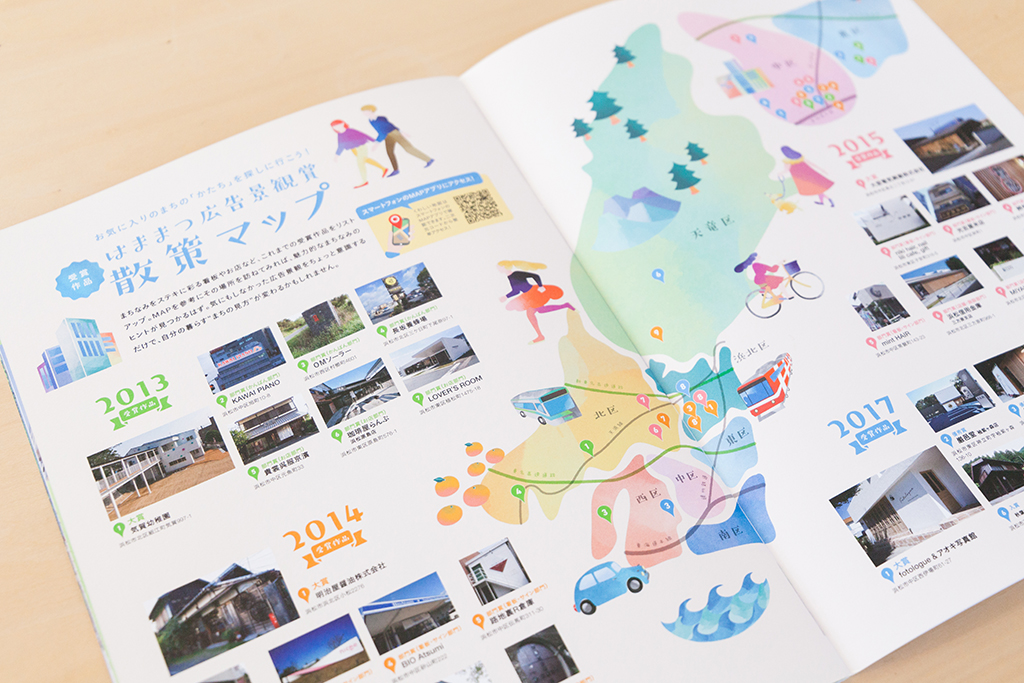

5)アクションできる動線をつくる

これまでの受賞作品をマップとして掲載。さらに、Googleマップと連動させることで、スマホを手に現地を訪れることができるようにしています。写真だけでなく、実際にその場所に訪れ、見ることで、評価されるまちの景観とはどのようなものか知ってもらう仕掛けです。

などなど。

冊子の顔となる表紙のイラストは、浜松を拠点に活躍するイラストレーター、akira muraccoさんに依頼。

ターゲットである30歳前後の女性はもちろん、男性でも手に取ってみたくなる、やわらかさと品のある仕上がりになっています。全体のデザインは DORP。さすが宮下さんという出来映えです。

先日、表彰式も行われ、冊子は市役所や協働センターで配布される予定です。

「伝えること」にこだわる

広告景観賞のメッセージにあるように、「一つひとつの素敵な店舗が連なり、よい街並みを形成していく」と同じように、意図があり、表現クオリティの高い一つひとつのデザインが、市民のデザインへの関心を高め、理解を深めていくと思います。

地方都市の残念なことは、よいデザインと出会う機会が少ないということ。

(広告主からクレームがこないのかなと心配になるくらい印刷品質の悪い写真を使ったフリーペーパーや冗長なエディトリアルデザイン、目立つのを優先したチラシや広告とかが当たり前のように流通している。大都市は広告激戦地だから、興味をひかせるアイデアや表現が目立つ)

こう言うと、見た目のデザインのことと勘違いされそうですが、そうではなく、行政や影響力のある企業から、ちゃんと意図のあるデザインをしていくことが大事だと思うし、「伝える」ということにもっとこだわってもいいと思います。

DORPの仕事、おしゃれでしょ、ではなくて、こんな意図を持ってつくられているんだよ、ということをまずは伝えたいのです。実際、デザインの意図というのは見えないことが多いから、デザインは見た目という勘違いが起きてしまいます。意図を探る勉強会とか、DORPでしてもいいのかも。

浜松と同じ創造都市である神戸市は(浜松は音楽分野、神戸市はデザイン分野だけど)、クリエイティブディレクターを採用し、発行物のクオリティチェックをしています。

神戸市クリエイティブディレクターの公募

デザイン職引く手あまた 神戸市、新たに募集(神戸新聞)

浜松市も、アートディレクターでもいいし、コピーライターでもいいし、編集者でもいいから、行政が発信するもののクオリティを担保する人や部署を設けたらいいのに。浜松市長のひとことで決まるような気もするんだけどなー。デザインは見た目ではなく、コミュニケーションの手法である訳だから。

良書です。